もしもの時に慌てないために~逝去から葬儀までの流れと準備~

「もしもの時」は突然訪れます。

大切な方を失った悲しみの中で、何をどうすれば良いのか途方に暮れてしまう方も少なくありません。

特に、これまで葬儀に深く関わった経験がない場合、その複雑な手続きや手配に大きな不安を感じることでしょう。

しかし、事前に全体の流れを把握し、心の準備をしておくことで、いざという時に慌てず、故人との最期の時間を大切に過ごすことができます。

今回は、逝去から葬儀までの具体的な流れと、その際に必要となる準備について詳しく解説します。

万一の時、最初に行うべきこと

医師から死亡診断書を受け取り正式な確認をする

故人が病院で息を引き取られた場合、まず医師から「死亡診断書」を受け取ることが最初の重要な手続きとなります。

この死亡診断書は、故人の死亡を法的に証明する公的な書類であり、その後の葬儀や行政手続きにおいて多岐にわたって必要となる非常に大切なものです。

具体的には、死亡届の提出、火葬許可証の取得、そして故人の銀行口座や保険の手続きなど、あらゆる場面で提示を求められます。

万が一、自宅で亡くなられた場合は、かかりつけ医に連絡するか、救急車を呼んで医師による死亡確認を受ける必要があります。

その際も、必ず死亡診断書が発行されますので、大切に保管してください。

この書類なしには、その後のいかなる手続きも進めることができません。

死亡診断書は複数枚コピーを取っておくと、後々の手続きがスムーズに進むためおすすめです。

安楽院など葬儀社へ連絡(24時間対応の重要性)

死亡診断書を受け取ったら、次に葬儀社への連絡を迅速に行う必要があります。

安楽院では、万一の時に備え、24時間体制で対応しています。

突然の訃報に際しては、悲しみに暮れるご家族にとって、冷静な判断が難しい状況にあることが多いでしょう。

そんな時こそ、専門知識を持った葬儀社のサポートが不可欠となります。

安楽院は、ご連絡をいただければ、すぐに専属担当者が駆けつけ、今後の流れについて丁寧にご説明させていただきます。

葬儀社を選ぶ際には、24時間対応しているか、そして親身になって相談に乗ってくれるかどうかを重視することをおすすめします。

突然の出来事だからこそ、時間帯を気にせずに連絡できることは、ご遺族にとって大きな安心材料となると思います。

また、この段階で死亡診断書が提出が完了していない場合、安楽院側で書類の代行作業も致しますので、ご相談ください。

ご遺体の安置場所を決め搬送手配をする

死亡診断書を受け取り、葬儀社に連絡後、ご遺体の安置場所を決定し、搬送の手配を行います。

安置場所としては、ご自宅、または葬儀社の安置施設が一般的です。

ご自宅での安置を希望される場合、故人様をゆっくりと見送る時間を確保できるというメリットがあります。

しかし、ご遺体の状態維持や、スペースの確保などの準備が必要です。

一方、葬儀社の安置施設を利用する場合、専門の設備が整っているため、ご遺体の管理に関する心配が少なく、ご家族の負担も軽減されます。

安楽院では、ご家族のご意向や状況に合わせて最適な安置方法をご提案し、迅速にご遺体の搬送手配をいたします。

どちらを選ぶにしても、故人様を丁重にお見送りできるよう、安置場所の決定は重要なポイントとなります。

葬儀までに決めておくこと

喪主や世話役など役割の決定

ご遺体を安置した後、葬儀に向けて最初に行うべき重要な準備の一つが、喪主(もしゅ)の選定と、必要に応じて世話役(せわやく)の依頼です。

喪主は故人に代わって葬儀の全てを取り仕切り、参列者への挨拶や各種手配の最終決定を行う、中心的な役割を担います。

一般的には故人の配偶者や子が務めることが多いですが、ご家族で話し合い、故人の遺志やご自身の状況も考慮し、最も適任と思われる方が務めることが大切です。

また、葬儀の規模によっては、受付や案内、会計などを担う世話役を親族や親しい友人にお願いすることもあります。

これらの役割分担を明確にすることで、葬儀準備がスムーズに進み、喪主一人の負担が過度になることを防ぎます。

安楽院の担当者が、それぞれの役割について詳しく説明し、ご家族の状況に合わせたアドバイスを提供いたしますので、ご安心ください。

宗教者(お寺や神父など)への連絡と日程調整

葬儀の形式が決まったら、次に行うのが宗教者への連絡と日程調整です。

日本の葬儀の多くは仏式ですが、神式、キリスト教式、無宗教など、故人やご家族の信仰によって様々です。

仏式の場合は菩提寺(ぼだいじ)があれば、まずそちらに連絡し、枕経(まくらぎょう)のお願いや、葬儀の日程調整を行います。

もし菩提寺がない場合は、安楽院を通じて適切な寺院をご紹介することも可能です。

神父や牧師、または無宗教での葬儀を希望される場合も、それぞれの形式に合わせた専門家や進行役との連絡が必要になります。

宗教者との日程調整は、葬儀全体の日程を決定する上で非常に重要な要素となるため、早めに連絡を取ることが大切です。

この段階で、葬儀の日程だけでなく、通夜の有無や、お斎(おとき)の意向なども含めて相談しておくことをおすすめします。

式場や火葬場の予約と葬儀の日程連絡(親族・関係者へ)

宗教者との日程調整がつき次第、いよいよ葬儀の具体的な日程が固まります。

それに伴い、葬儀を行う式場(葬儀会館など)と火葬場の予約を速やかに行います。

特に火葬場は、地域によっては大変混み合っており、希望する日時に予約が取れないこともあります。

安楽院では、ご希望の日程を伺い、可能な限りご家族のご意向に沿う形で、速やかに式場と火葬場の手配を行います。

予約が完了したら、親族や故人の友人、知人、職場関係者など、葬儀に参列してほしい方々へ日程を連絡します。

連絡の際には、葬儀の種類(家族葬か一般葬かなど)を明確に伝えることが重要です。

家族葬の場合は「近親者のみで行う」旨を伝えることで、参列者の範囲を明確にできます。

安楽院の専属担当者が、連絡リストの作成や連絡方法についてもアドバイスし、ご家族の負担を軽減できるようサポートいたします。

お通夜・葬儀当日の段取り

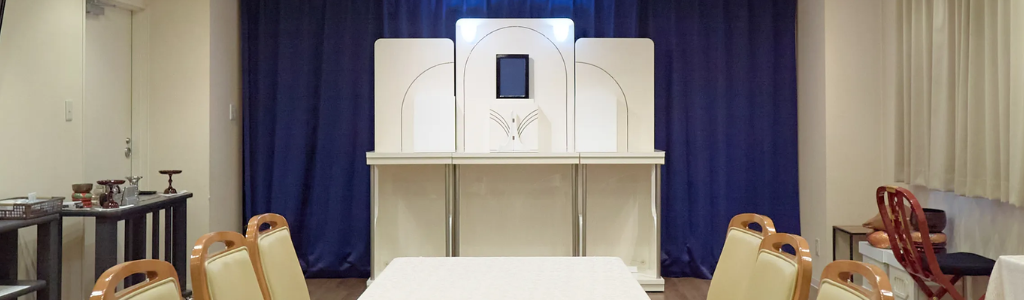

通夜の準備(祭壇設営、受付準備、通夜振る舞いの手配)

お通夜は、故人様との最後の夜を共に過ごし、別れを惜しむ大切な時間です。

通夜が始まる前に、まずは祭壇の設営が行われます。

安楽院では、ご家族の希望や故人様の生前の雰囲気に合わせた祭壇を準備し、美しい花々で彩ります。

同時に、弔問客をお迎えするための受付の準備も進めます。

ここでは、芳名帳の設置、香典の受け渡し、返礼品の準備などを行います。

受付は弔問客が最初に接する場所ですので、丁寧な対応を心がけることが大切です。

また、お通夜の後には「通夜振る舞い」と呼ばれる会食の場を設けることが一般的です。

これは、弔問客への感謝の気持ちを表すとともに、故人様を偲びながら思い出を語り合う時間となります。

安楽院では、通夜振る舞いの料理の手配や会場設営も承っておりますので、ご家族の負担を軽減し、故人様との時間を大切にしていただけます。

葬儀・告別式当日の流れ(式次第の進行と火葬への移行)

葬儀・告別式は、故人様とのお別れを告げ、永遠の旅立ちを見送る儀式です。

当日は、まず開式の辞から始まり、僧侶による読経や、焼香、弔辞、弔電の奉読など、厳粛な式次第に沿って進行します。

故人様との思い出を振り返る時間として、故人様の生前の映像を流したり、思い出の品を飾ることもあります。

式が滞りなく進むよう、安楽院のスタッフが全体の進行をサポートし、ご家族様が故人様との最期の別れに集中できるよう努めます。

葬儀・告別式の後には「お別れの儀」として、故人様のお顔を見て最後のお別れをし、棺を花で満たす「お花入れ」を行います。

その後、棺は霊柩車に乗せられ、火葬場へと出棺します。

火葬場では、火葬の前に最後のお別れの儀式を行い、荼毘に付されます。

火葬中、ご家族は控室で待機し、火葬が終わると骨上げ(収骨)を行います。

精進落とし(お斎)と参列者へのお礼の伝え方

火葬を終え、ご遺骨を収めた後、多くの場合は「精進落とし(お斎)」と呼ばれる会食の場が設けられます。

これは、弔事から日常へと戻る区切りをつける意味合いや、参列者への感謝の気持ちを表すものです。

かつては肉や魚を避ける精進料理が一般的でしたが、近年では、故人様が好きだった料理や、親族・参列者が食べやすい料理が振る舞われることも多くなっています。

精進落とし(お斎)の席では、喪主が改めて参列者の方々へ感謝の言葉を伝える機会となります。

また、葬儀に参列してくださった方々、弔電や供花をくださった方々へは、後日改めてお礼状を送るのが丁寧なマナーです。

安楽院では、精進落とし(お斎)の会場手配や料理の準備はもちろん、お礼状の作成に関するアドバイスや、返礼品の手配などもサポートさせていただきます。

故人様を温かく見送ってくださった方々へ、感謝の気持ちをしっかりと伝えるお手伝いをいたします。

葬儀後に必要な手続き

火葬後に受け取る埋火葬許可証と役所への提出

火葬が無事に執り行われた後、火葬場から「埋火葬許可証(まいかそうきょかしょう)」が発行されます。

この埋火葬許可証は、故人様の遺骨を埋葬したり、納骨堂に納める際に必ず必要となる非常に重要な公的書類です。

発行された許可証は、骨壷とともに渡されることが一般的ですので、紛失しないよう大切に保管してください。

後の納骨手続きの際に、寺院や霊園に提出を求められます。

また、死亡届の手続きと関連して、役所への提出が必要となる場合もあります。

埋火葬許可証は、故人様を正式に弔い、そのご遺骨を適切に管理するために不可欠な書類であり、その後の弔いに関する全ての手続きの基礎となります。

安楽院では、埋火葬許可証の受け取りから、その後の手続きに関するアドバイスまで、きめ細やかなサポートを提供し、ご遺族が安心して次のステップに進めるようお手伝いいたします。

死亡届の提出と公的手続き(年金停止や保険金請求等)の概要

死亡届の提出は、故人様が亡くなられてから7日以内に行うことが法律で定められています。

この死亡届は、医師が発行する死亡診断書と一体になっています。

提出先は、故人様の死亡地、本籍地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。

死亡届を提出することで、故人様が戸籍から除籍され、その後の公的な手続きを進めるための第一歩となります。

同時に、故人様が受給されていた年金の停止手続きや、加入されていた健康保険・介護保険の資格喪失手続き、そして生命保険の保険金請求など、様々な公的手続きが必要になります。

これらの手続きは期限が設けられているものも多いため、漏れなく、かつ迅速に行うことが重要です。

長野市の場合、後期高齢者医療制度や国民健康保険に加入されていた方が亡くなった場合、葬儀を行った日の翌日から2年以内に申請すれば、5万円の葬祭費が支給される可能性があります。

他にも、死亡一時金や遺族年金など、受け取れる可能性がある公的給付金は多岐にわたりますが、これらは申請をしないともらえません。

安楽院では、これらの複雑な手続きについても情報提供を行い、ご遺族がスムーズに進められるようサポートいたします。

落ち着いた後に行う遺産相続や各種名義変更の準備

葬儀を終え、一段落ついてから取り組むべき重要な手続きが、遺産相続や各種名義変更です。

これらは多岐にわたるため、すぐに全てを完了させる必要はありませんが、いずれ着手する必要があります。

具体的には、預貯金や不動産、自動車などの故人様名義の財産を相続人へ移すための手続き、電気・ガス・水道などの公共料金や、クレジットカード、携帯電話などの契約名義の変更が挙げられます。

遺産相続においては、遺言書の有無の確認、相続人の確定、相続財産の調査、そして遺産分割協議など、専門的な知識が必要となる場面も少なくありません。

必要に応じて、弁護士や司法書士、税理士などの専門家への相談も検討すると良いでしょう。

安楽院では、直接これらの手続きを代行することはできませんが、必要に応じて信頼できる専門家をご紹介するなど、ご遺族が安心して次のステップに進めるよう、親身にサポートさせていただきます。

もしもの時に慌てないために~逝去から葬儀までの流れと準備~のまとめ

突然訪れる「もしもの時」に、ご家族が安心して故人様をお見送りできるよう、安楽院は24時間体制で皆様に寄り添います 。

医師からの死亡診断書取得から始まり、ご遺体の安置、喪主や世話役の決定、宗教者との日程調整、そして式場や火葬場の予約といった一連の流れを、専門知識を持ったスタッフが丁寧にサポートいたします 。

お通夜や葬儀当日の準備から進行、そして火葬後の埋火葬許可証の受け取り、死亡届をはじめとする公的手続き、さらには遺産相続や名義変更といった葬儀後の手続きまで、ご遺族の負担を軽減できるよう、きめ細やかなサポートを心がけております 。

安楽院は、大切な方とのお別れの時を心穏やかに過ごせるよう、あらゆる面で皆様を支え、最適な終活の道しるべとなることをお約束いたします。

何かご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください 。

関連記事:安楽院が解説 初めてでも安心「葬式までの流れ」葬儀屋に連絡するタイミングは早めがおすすめ 事前相談と対応の流れ 葬儀の準備はいつから始める? 安心して葬儀を進めるためのポイントを解説